中南大学周文课题组揭示多发性骨髓瘤骨病发生新机制

来源:湘雅基础医学院 点击次数:次 发布时间:2025年05月13日 作者:闻佳敏

本网讯 近日,中南大学湘雅基础医学院肿瘤研究所周文课题组在国际知名学术期刊《血液》(Blood)在线发表最新成果“靶向肠道阴沟肠杆菌对铵的摄入改善多发性骨髓瘤骨质破坏研究(Targeting Enterobacter cloacae attenuates osteolysis by reducing ammonium in multiple myeloma)”。中南大学肿瘤研究所周文教授、湘雅医院血液科徐雅靖教授、湘雅三医院血液科刘竞教授为论文的共同通讯作者,湘雅医院血液科博士后杨琴为论文的第一作者。

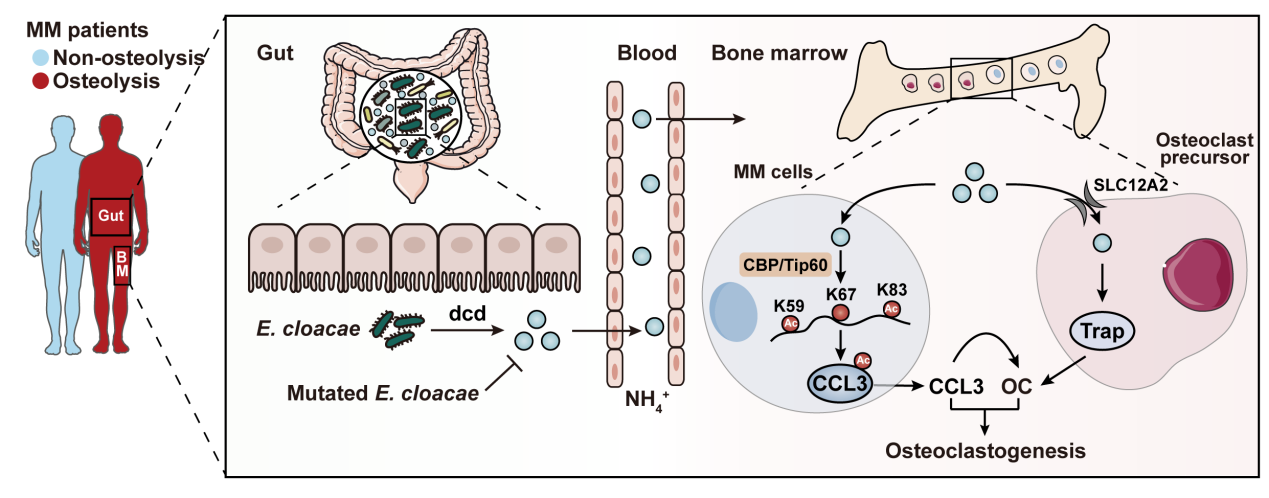

肠道氮源循环微生物诱导多发性骨髓瘤骨病发生机制图

多发性骨髓瘤(Multiple Myeloma,以下简称为“MM”)是一种常见于中老年人血液系统浆细胞恶性肿瘤。随着我国人口老龄化进程加快,多发性骨髓瘤的发病率呈明显上升趋势。骨病是多发性骨髓瘤的特征性表现之一,易导致骨相关事件,严重影响患者生存及生活质量。课题组前期研究发现,弗氏柠檬酸杆菌为代表的肠道氮源循环微生物通过增加患者的铵水平、提高MM细胞对铵的摄入,从而诱导多发性骨髓瘤患者对硼替佐米的耐药性。

在前期研究基础上,本研究利用宏基因组学发现以阴沟肠杆菌为代表的肠道氮源循环菌在MM骨质破坏患者体内显著富集。在多发性骨髓瘤的小鼠模型中进一步通过粪菌移植及单菌移植实验,发现阴沟肠杆菌通过增加循环铵水平促进MM骨质破坏。在机制上,研究者发现,升高的铵一方面增加破骨前体细胞易位子蛋白(Trap)的水平表达,另一方面促进MM细胞重组蛋白(CCL3)稳定,共同促进破骨细胞分化,从而加重多发性骨髓瘤的骨质破坏程度。最后,构建脱氨酶基因缺失的阴沟肠杆菌细菌系、使用益生菌以减少铵合成,能够缓解MM骨质破坏。以上研究结果建立了肠道阴沟肠杆菌及其代谢产物铵作为MM骨质破坏发病新机制和潜在干预策略。

在《血液》杂志同期刊发表的评论性文章“铵回收利用对多发性骨髓瘤患者骨骼有害(Recycling is "bad to the bone" in patients with myeloma)”中,美国纪念斯隆凯特琳癌症中心Miller KC和Lesokhin AM教授评述该项工作不仅探索了预防骨髓瘤骨病的潜在治疗靶点,而且提出微生物组的复杂结构及其对健康和疾病的代谢影响领域值得深入研究。

据悉,周文课题组长期聚焦MM癌变原理及耐药机制研究,近年来取得了多项重要创新性成果。课题组前期通过多种研究策略发现高表达NEK2与肿瘤细胞耐药和患者不良预后有关(Advanced Science 2022);通过代谢组学发现患者骨髓微环境中氨基酸代谢失衡,主要通过甘氨酸诱导MM细胞耐药(Nature communications 2022)、丝氨酸抑制巨核细胞形成和血小板减少(Nature communications 2023)以及提供氮源导致氮源循环微生物富集促进MM发病及药物耐受(Cell Metabolism 2023;Microbiome 2020),提示从代谢角度干预氨基酸来源、摄取和分解,可为多发性骨髓瘤治疗提供新思路。

(一审:周小艳 二审:韩艳 三审:王健湘)

分享:

分享: