【知行时光】从中南,到新闻现场

来源:大学生通讯社 点击次数:次 发布时间:2025年11月08日 作者:袁昕月 王静涵 李宛静

真相总是在信息的飓风里时隐时现,所以格外需要记者,用镜头稳住晃动的事实,用追问捕捉飘散的答案。从中南走出的他们,正在不同的新闻战场上,用一次次抵达真相,回答“新闻何为”。

何彪:向梦想“报到”

(人文学院广播电视学专业2018级校友、人民日报社记者)

今年8月1日,我走进人民日报总社报到。这一刻,我盼了八年。

高二那年,《人民日报》那篇《老郭脱贫记》里带着泥土味儿的朴实文字,让我第一次萌生成为记者的念头。如今,我与那篇报道的作者成为同事,从读者变成记者。

初入报社,我最先学到的是“敬畏文字”。在这里,每一个字都是责任,每句话都要经得起推敲。政治敏感是本能,严谨细致是习惯。入职不久,我参与了通版报道《从新时代奋斗者的五组日记看新发展理念深入人心》。从策划到数据整理,再到案例协作,我们梳理着十年来的发展脉络,每个数据都要追根溯源、反复核实,每处政策表述都精准规范。这个过程远不止“三审三校”,让我真正理解了何为“站在天安门上看问题,站在田间地头找感觉”。

总编室是新闻见报前的最后一道关口。在这里,所有内容都要经过不同编辑老师层层把关,但更重要的是自我把关——多看一眼,多问一句,多查一遍,把紧“出新出彩不出错”的底线。每每值夜班时,凌晨两点的灯光照着有限而珍贵的版面,我知道,这些文字将在天亮后被无数人阅读。这份敬畏,让我对每一个标点、人名、数据都反复斟酌、查验。

学生时代,我带着导师范明献“严谨细致、脚踏实地,始终保持学习之心”的嘱托,作为实习记者走遍了湖南14个市州。这让我在毕业时,更有底气选择我所热爱的新闻行业。于是,我来了,来向八年前种下的梦想“报到”。

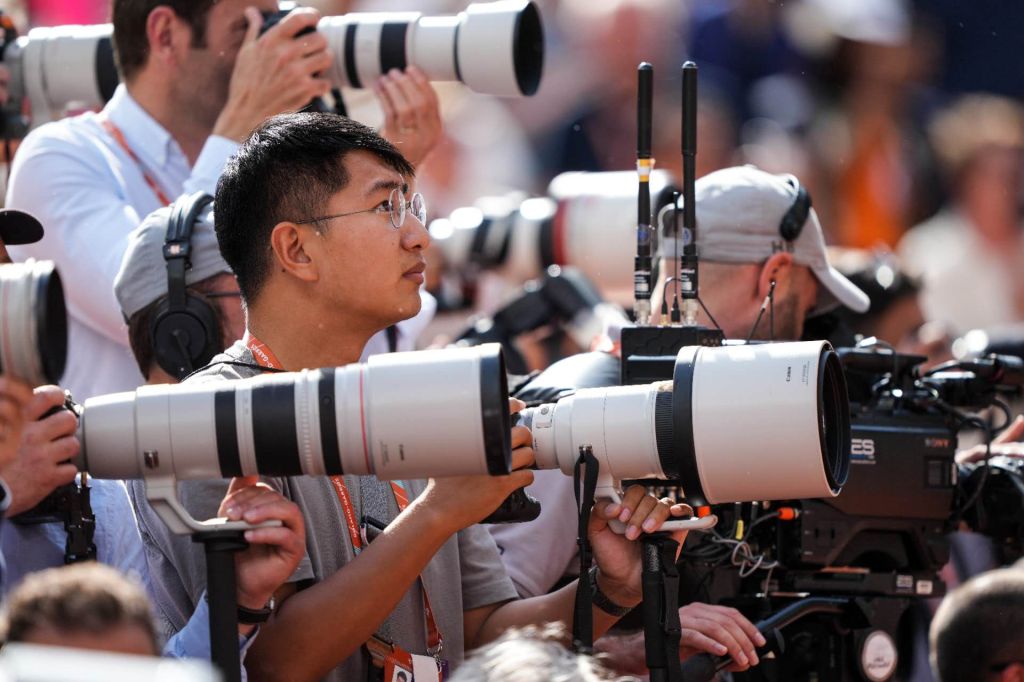

孟鼎博:十年磨一“瞬”

(外国语学院西班牙语专业2011级校友、新华社西语驻外记者)

作为湖南省第一批西语专业的学生之一,我本科毕业时入职新华社摄影部,岗位是西语驻外记者,起初五年一直在做编辑工作,我常觉得无聊,似乎被“困”在办公室的格子间里。可后面每每回想,正是在那段时间,我学会了换位思考——“如果由我去拍这个场景,我会怎样拍?”

工作第六年,我终于获得驻外机会,以摄影记者的身份辗转于西班牙、比利时、阿根廷。有那五年的编辑经历,我能理解编辑想要什么,也更懂得一张照片背后的价值。每一次抵达新闻现场,我都在提醒自己:新闻的第一要义,是“真实”。哪怕只是一瞬间的光影,也该忠于它所处的语境,做到整体的“真实”。

真正工作和在校园内摄影的心态是不同的,稚气是在工作中不断学习才能褪去的。十年间,我也犯过错,错失了报道的机会,搞错过配图。但在一次次拍摄“练兵”中,我渐渐成长,先保证规定动作完成,再尽可能多地去感受现场,拍摄疫情期间的足球赛场时,我保留了球门后空荡荡的看台;在俄乌冲突大概第三天的时候,我主动飞过去。我喜欢寻找那些特殊的拍摄角度,在2023年田径世锦赛马拉松项目,我在布达佩斯坐地铁追着跑者的脚步,只为在车窗的某一瞬间捕捉他们的速度。我时常庆幸,我成为了向往中的很酷的摄影记者。

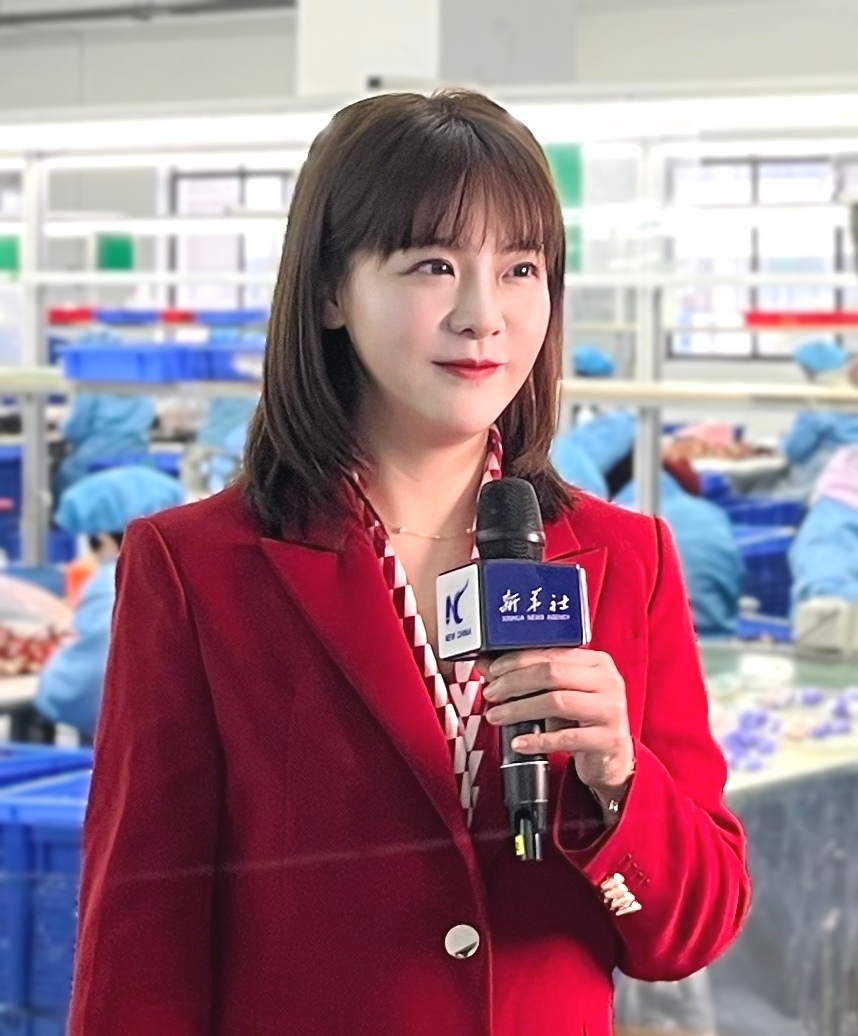

李天夫:用第二语言,写第一立场

(外国语学院英语专业2008级校友,中央广播电视台CGTN主编、制片人)

铅字油墨的味道,是我对“新闻”最初的记忆。妈妈是纸媒记者,我的识字是从跟着记者叔叔阿姨校对稿子开始的。这样的耳濡目染,让我很早确定成为一名记者就是我的职业目标。即便本科学了外语专业,新闻理想也未动摇。恰恰是语言训练,为我推开新的大门——将语言的精准与传播的使命相结合,让我能在国际舆论上更好地讲述中国故事,传播中国声音。

如今,我踏足新闻行业已经十一年,若问国际传播最难的是什么?我想是“如何让世界真正听懂中国”。校园里的英语写作往往追求辞藻的华丽与技巧的雕琢,而英语新闻则更注重表达的平实精准与立场的东方视角——既要追求“信达雅”的翻译境界,也要让受众听得明白、听得入心。面对复杂多变,波谲云诡的国际舆论场,很多像我一样的国际传播工作者孜孜不倦、焚膏继晷般地在国际传播一线奋斗着,连接中外,沟通世界,这一切,只为把最真实的中国呈现给世界。

对个人价值的困惑、求索或许是人生常态,但对这份职业,我从未犹疑。因为我知道,每一次发声,守护的不仅是新闻的真实,更是一个值得被世界读懂的中国。

帅才:关注民生,倾听民声

(人文学院2018级文化产业专业校友、新华社高级记者)

作为一名记者,我曾在医疗、民生领域深耕十五年,主笔、参与过一些调查报道。

2014年,我与同事苏晓洲接到线索:湖南某地医保资金运转吃紧,部分基层医疗机构出现报销缓滞。我们在调查中梳理出资金缺口核心成因,第一时间形成深度报道。报道刊发后,相关部门启动专项调度,推动了医保资金的统筹补充。

2015年,湖南某地曝出干部涉毒线索,我与同事白田田通过蹲点、访谈等方式核实了部分干部吸毒及规避尿检的具体情况,采写的《毒吏在潜伏》一文,引发纪检监察与公安部门关注,后续推动了当地干部队伍的专项整肃。

2016年,针对“超级医院”虹吸基层医疗资源的现象,我联合同事开展调研,为后续医疗资源合理分布、推进分级诊疗等提供了建议和对策,稿件得到高层关注。

这些年,我始终关注着民生话题,追踪儿童专用药研发生产、低价药“失踪”、罕见病药物“灵魂砍价”等议题。这些报道引发社会关注的同时,我也曾遭遇误解,承受过压力。一位前辈曾对我说:“调查报道,尤其是监督类报道,阻力越大,往往意味着壁垒背后的问题越值得被关注,可能新闻价值也越高。”

十五年的经历让我知道,深度报道不是简单揭短,而是通过扎实调研呈现复杂社会问题的多面性。记者的职责,正在于以专业的信息采集与呈现,凿开信息壁垒,让不同主体的声音被看见,让问题的全貌更清晰——这既是对职业的负责,也是对公众知情权的回应。

冒蕞:坚定信念、终身学习、敬惜文字、心怀受众

(人文学院广播电视学专业2006级校友,湖南日报品推中心副主任、热点新闻团队牵头人)

刚做记者那会,我对时政报道的想象仅仅是“摘要材料”“记录会议”。2012年从湖南日报邵阳记者站调到总部,从事时政报道后,第一次采访,就彻底颠覆了这种“成见”。

那是一场省领导会见活动,现场没有讲话稿,只有一些背景材料。带我的前辈从领导与来宾长达一个多小时的即席讲话中,精准提取信息,迅速拿出一篇提法严谨、重点清晰、逻辑严密的新闻稿。会见完毕,稿件即送审,那种速度和功力,几乎惊掉了我的下巴。

从十九大到全国两会等重大任务、从省政协到省政府再到省委……工作越久,我越深刻感受到时政报道的重要性,与咱每个人的政治生活都息息相关。然而,随着技术井喷、信息爆炸,传播格局加速重塑,时政报道也面临着传播力消解等诸多新挑战。

2015年,我在两位前辈带领下,创办了“湘伴”微信公众号,主打用更鲜活、亲切、有“网感”的表达,为读者拆解、分析重要的时政资讯,可以说摸索出了拉近时政报道与受众距离的一种新路子。10年发展,这个公众号在时政领域影响力,已经走到全国前列。去年,我转到新的工作岗位,开始求解主流媒体如何让正能量澎湃大流量的新命题。长期从事时政报道的经历,始终是受益终身的财富,教会我要坚定信念、终身学习、敬惜文字、心怀受众。

记者节快乐!致在风中追逐真相、在喧嚣中坚守立场的中南人。

记者手记:

记者的消息回复,可能在任何时间。孟学长最健谈,采访从加上好友那一刻就开始了,聊了好一会儿才意识到:他是驻外记者,隔着11个小时时差,他那边已是凌晨1:19。之后他依然为迁就我们主动把采访时间选在了自己的深夜。接下来的采访,我不断刷新对“记者时间”的认识。冒学长说晚上反馈,修改意见在凌晨4:42如约而至;帅学姐说“稍等,我稍微改一下”,补充了丰富信息的素材一眨眼就发来了;值夜班的何学长除了“补觉”,其余时间信息几乎秒回;凌晨两点多还忙着工作的李学长特意留下电话:“如果着急,可以随时叫醒我。”可能在记者的世界里,时间从未被简单地切割成白天与黑夜,而像一束变化着角度的光,照亮着不同时段需要被记录的现场。也许新闻人从未真正睡去,只是把时间让给了“正在发生”的世界。

(一审:张紫珂 二审:唐潇珺 三审:王建湘)

分享:

分享: