中南大学“星火锂源”团队研发固态锂电池复合锂负极材料 助力新能源技术突破

来源:潇湘晨报 点击次数:次 发布时间:2025年05月06日 作者:--

近日,中南大学粉末冶金研究院“星火锂源”学生科创团队自主研发的氟改性锂碳复合负极材料取得重大突破。该材料应用于固态锂电池后,能量密度较同类产品提升15%-20%,循环寿命突破500次,安全稳定性显著增强,为我国新能源产业技术升级提供了创新改良方案。

政策引领创新 破解电池技术难题

随着我国 “十四五” 规划对新能源领域的重点发展以及 “双碳” 政策的推进,新能源汽车和电子设备等产业对高性能电池的需求日益增长。然而,传统锂离子电池因能量密度低、安全风险高、使用寿命短等问题,已难以满足市场的需求。在此背景下,中南大学粉末冶金研究院“星火锂源”学生科创团队立足学科优势,针对固态电池锂负极材料存在的锂枝晶生长、体积变化剧烈以及界面稳定性差等痛点展开攻关。

技术集群突破 构建新能源生态

历经近两年的不懈努力,研发过程中,团队成员累计实验钻研超过 800 天,进行了数百次高危实验,最终实现了优势明显的技术突破。该团队研发的氟改性锂碳复合负极材料,采用了原位三维骨架增强技术和氟改性锂碳复合负极表面原位人工SEI膜合成技术,成功解决了锂金属负极的关键问题。一方面,通过构建三维骨架结构,为锂离子沉积提供了稳定的框架,有效抑制了锂枝晶的生长和体积变化;另一方面,人工SEI膜的合成提高了电极与固态电解质之间的界面稳定性,增强了电池的安全性和循环性能。

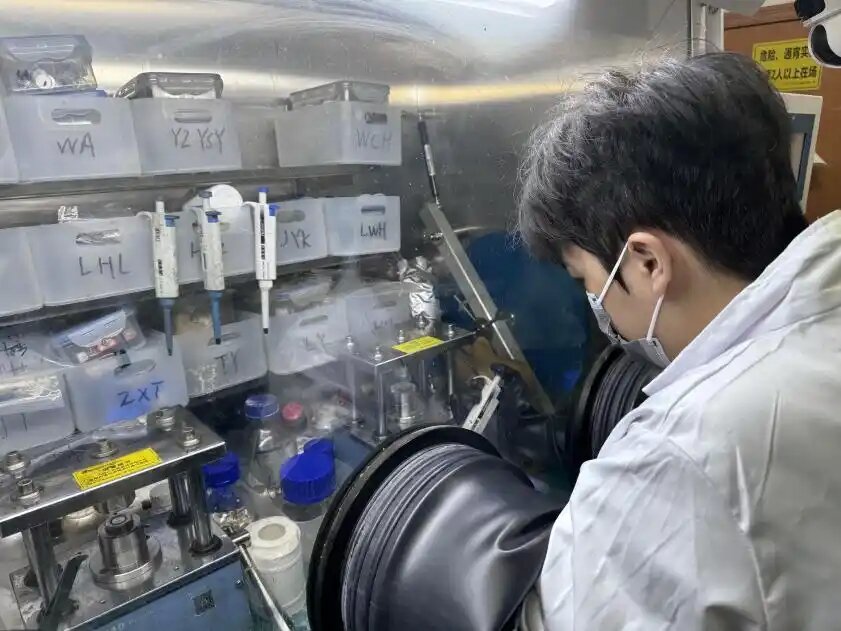

图为团队成员在中南大学粉末冶金国家重点实验室进行实验钻研过程

项目核心创新在于多学科交叉技术集成,实现性能显著提升。创新点一,在锂金属内部实现亲锂、高强氟改性锂碳化合物纤维原位生长,同时起到了提高稳定性和亲锂性的作用。设计出的氟改性锂碳复合负极具备更高的性能,有力开拓高能量密度负极市场。创新点二,氟改性锂碳化合物纤维属于电子和离子的混合导体,与固态电解质之间还能保持畅通的离子通道,特别适用于固态锂电池,在固态电池应用上具有得天独厚的优势,是占据市场的一大利器。创新点三,实现了氟改性锂碳复合负极表面原位人工SEI膜的合成与调控,可对锂金属带材表面深度加工以及二次改进的个性化定制。

实战检验 赋能产业链升级

在发明落地方面,该材料展现出显著优势。项目收到多家试供货企业优质产品反馈,如与欣旺达电动汽车电池有限公司合作,应用于笔记本电脑,实现1C充放电循环1000次超长寿命,达到1-3C高功率承受力。同时,项目的商业价值已获多方认可,团队与中国电科、钜大电子签订采购合同,已收到投资意向。此外,团队和亿纬锂能达成长期战略合作协议,推动材料在新能源汽车领域的规模化应用。

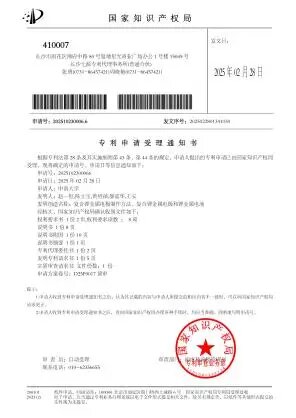

自主知识产权 助力科技成果转化

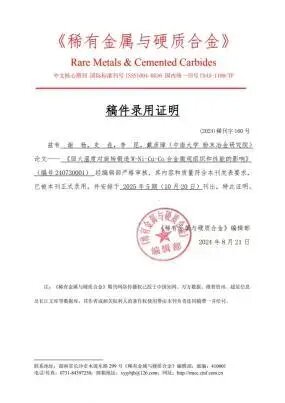

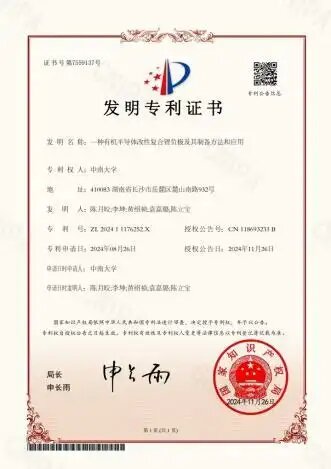

值得关注的是,该团队已申请了3项国家发明专利,其中1项已获授权,具有完全自主知识产权,团队成员发表了多篇高水平论文。其研发的材料在能量密度、循环寿命和安全性等关键指标上达到国内领先水平,为我国新能源产业的自主可控发展提供了有力支撑。

图为团队成员获得的专利成果及论文

扎根实践 培育双创人才

展望未来,团队计划建立模块化生产线,2027年实现年产能5吨,2030年服务企业超10家。“我们希望成为新能源材料的‘星火传递者’,助力中国智造走向世界。”团队负责人赵一恒坚定地说。

从项目立项到成果落地,中南大学“星火锂源”团队始终秉持创新驱动的理念,将科研成果与产业需求紧密结合,以实际行动践行了科技服务社会的使命。未来,他们将继续深耕新能源材料领域,不断优化产品性能,拓展应用范围,为我国新能源产业的高质量发展贡献更多力量。

免责声明:本内容为广告,相关素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,广告内容仅供读者参考。

分享:

分享: