她出自寒门,是大学里一名“不起眼”的辅导员,兢兢业业工作了31年;她的学生中,有的成长为长江学者、博导教授,有的成长为企业精英、领军人才。但不管是什么身份,都叫她“林妈妈”。

在她去世后,众多学生从四面八方赶来送最后一程,其同事和学生还为她写下一本长达52万字的追记文集。

她就是中南大学辅导员林韵玲。

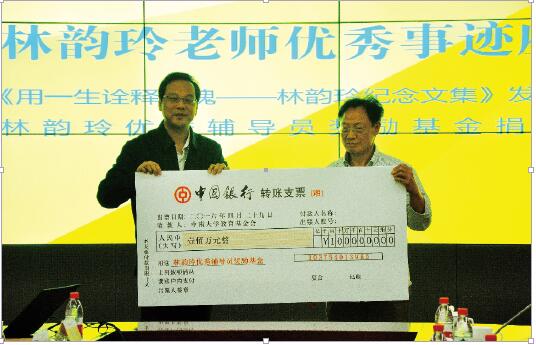

4月30日,今日女报/凤网记者前往中南大学参加了林韵玲事迹座谈会。在会上,她的家人捐资100万元,设立中南大学“优秀辅导员奖励基金”,以奖励像林韵玲那样心系学生的优秀辅导员们。

“林妈妈”离世,学生们写下52万字文章追忆

学生们陆续走了。

墙上的照片,是林韵玲生前自己最喜欢的那张。如今,照片中的她只能静静地注视着学生们远去的背影,镜片后面,依旧是那道慈祥而灼热的目光,一如很多年前,她把这些风华正茂的孩子们,一个一个送向远方……只是,学生们再也听不到她那带着闽南口音的熟悉的叮咛声了。

陈寿如没料到,妻子林韵玲的追悼会来了这么多人,三分之二都是林韵玲的学生,其中不少是挤时间从全国四面八方赶来的,为的是见“林妈妈”最后一面,“‘大老爷们’当场哭倒一片”。

作为林韵玲的大学同窗和丈夫,研究了一辈子爆破技术的陈寿如在想,自己也是老师,带了五十多年的学生,学问做到了博导,做到了国家行业协会常务理事,做到了公安部安全技术专家,可论在学生们心中的“当量”,却远远不如妻子——这位成天围着学生团团转的“婆婆嘴”。

52万字,142位学生的追思。林韵玲的同事和学生出版了《用一生诠释师魂——林韵玲纪念文集》,来记述他们和林韵玲在一起的点点滴滴。

翻着翻着,陈寿如空空的心渐渐填充起来,他明白了:自己一辈子是“活”在讲台,“活”在实验室、施工现场和一个接一个的项目中;而林韵玲的一辈子,是“活”在学生们的心里。

“马克思主义老太太”

也不知是哪一届学生背地里给林韵玲起了绰号“马克思主义老太太”,让在国家安监总局任副司长的85级学生薛剑光记忆犹新。也许是林韵玲太“正统”,太执著,太喜欢关心学生的思想、情绪,习惯动不动就引用马克思主义观点;也许是她太擅长找学生谈心交心,太爱唠叨……反正,学生们觉得这绰号挺适合,就这么一届一届传了下来。

大学毕业后,林韵玲留校担任学生辅导员,坚守在大学生思想政治教育工作一线,并且一干就是31年。

老领导、老同事,时任系党总支书记的唐祖佶教授,还记得林韵玲带领学生专干和全系学生学习马列学说和毛泽东著作的情景:“读一本书,做一件好事,唱一首好歌,写一篇心得,搞一次义务劳动,组织一次参观,主动办一次学雷锋汇报会,出一次专刊。”当年林韵玲组织的“八个一活动”,老教授至今如数家珍。

陈寿如感到欣慰的是,林韵玲是盖着党旗走的,“这是她一辈子的精神支柱和追求,也是对她一生最大的肯定”。

年近八旬的老院士古德生教授与林韵玲相识半个多世纪,这位习惯用精确数字和图纸说话的中国矿业工程领域著名科学家,用诗一般的语言来形容他所熟悉的林韵玲:“大地造化亿年的硅化木,人们能想象出它当年枝繁叶茂的身驱,如今已升华为亮泽晶莹的美玉,它那活体时的年轮,清清楚楚地记载着久远的信念和业绩,它依然素面朝天,忠实地守护着旷世以来的心思。”

停不下来的“红舞鞋”

长江学者、北京科技大学副校长吴爱祥是中南大学采矿专业79级学生,他还记得当年林韵玲老师领着他们看的一部电影《红菱艳》。

这部电影里有一只神奇的红舞鞋,只要穿上它,就能跳出世上最美的舞蹈,可一旦穿上就脱不下,要一直跳下去,一辈子停不下来。吴爱祥说:“林老师脚上就像穿了一双这样的红舞鞋。”

陈寿如告诉记者,妻子林韵玲有两个家,一个是夫妻俩的小家,另一个家,是在中南大学里的学生宿舍“十舍”。上世纪80年代以来,采矿、城市地下建筑、工程测量、城市规划等多个专业的23届学生都一直住在这里。

陈寿如说,每天早上天不亮,林韵玲就去了“那个家”。白天在采矿楼上班,晚饭匆匆扒两口,又去那儿了,再回来往往是后半夜。“两头见不着人,天天如此”。

几乎所有业余时间都泡在十舍,忙啥?学生们可记得清清楚楚。这些都可以在《用一生诠释师魂——林韵玲纪念文集》找到:“早上把我们一个一个从被子里拎出来,赶到大操场跑步、晨练”“检查寝室卫生,连脏衣服、臭袜子都催着我们去洗”“逼着我们读英语,背单词”“晚上主要是检查晚自习,检查作业”“开会”“谈话,没完没了的谈话”“组织学习,组织年级、班级活动”“查寝,看我们晚上归号了没有”……

在林韵玲小儿子陈小方幼年的记忆中,母亲大多时候都在与人谈话,“跟学生谈,跟老师谈,跟家长谈;在办公室谈,在学生宿舍谈,在路边谈。每次谈很久,找上门来的就在家里谈,家里房子小,她们谈她们的,我该学学,该玩玩,该睡睡,两不相妨”。

中南大学的采矿楼前,当年林韵玲领着学生们种下的排排小树,枝繁叶茂,业已成林。林韵玲带过的六千学生,也像这些小树一样成为了栋梁之才:他们有的成了长江学者、国家杰出青年;有的成了大学校长、博导、教授;有的成了企业精英、领军人才。

“如果1960年大学毕业,她和我一样搞专业的话,以她的资质,成就一定不会比我小,而她偏偏无怨无悔地选择了辅导员这条路。她比我辛苦得多,也勤奋得多。”陈寿如告诉今日女报/凤网记者。

电话那头一声“林妈妈”

厦门万安智能有限公司高级工程师陈瀚凡是林韵玲的长子,他告诉记者,家里经常接到全国各地的学生打来的电话,“凡是在电话那头直接喊‘林妈妈’的,几乎可以断定,十有八九,是当年那些‘问题学生’”。

当年调皮捣蛋、桀骜不驯、颓废消沉,那些别人眼中的“刺头”、“浪子”、“稀泥巴”,多年后,却都成为和林韵玲最亲,走得最近的人。或许,他们在各自的成长过程中深切地体会到,林老师在他们身上倾注的感情和耗费的心血,比其他同学要多得多。

陈寿如告诉记者,当年采矿84级有一名学生,喜欢绘画,对所学专业毫无兴趣,专业成绩长期垫底,“这孩子留级后,有些自暴自弃,因为毕业设计不及格,也没能拿到学位证”。林韵玲没有放弃这名学生,在严厉批评的同时,她又耐心规劝,鼓励他振作起来。第二年,这名学生回校补毕业答辩时,才领悟和理解了林老师之前苦口婆心的规劝,“那孩子刚下火车就崴了脚,一拐一瘸地找到林老师表达感激之情”。

工程测量85级的一名甘肃籍学生曾因感情问题与同学拔刀相向,幸被及时制止。有领导主张开除学籍,林韵玲调查后觉得,草率处理,可能导致学生因一时冲动而毁掉一生,于是给他悔过自新的机会。之后,她一直关注着这名同学,不时给他精神上的引导,毕业后又把他安排在某设计院工作。2002年,师生在兰州见面,学生痛哭流涕要下跪,说:“我们村好不容易出了我这个大学生,若不是当年您给我机会,让我醒悟,我现在可能正在街头要饭啊!”

有次闲聊,林韵玲向陈寿如坦露了心声:每个孩子背后都有家庭,都有父母,我们都是做父母的人,哪个父母不心疼孩子?孩子们也会迷茫,也会叛逆,也会犯错,可哪个父母会轻言放弃呢?“她是把所有的学生都当作自己的孩子”。

后来成为博导、同事的采矿77级学生吴超,最佩服林老师“超强的记忆力”。

“数千学生,不论你是哪届,也不管多少年未见,一见面,林韵玲立马能说出你的姓名、专业、年级、籍贯、工作单位、兴趣、特长、爱好……常常令人目瞪口呆。”

一次,吴超偶然间发现林韵玲一个随身携带的小本子,上面记载的,全是学生们的基本信息,工整的小楷,密密麻麻。

吴超感叹:“她并没有超强的记忆力,只是拥有超乎平常的爱。”

从《用一生诠释师魂——林韵玲纪念文集》的字里行间,从记忆中难忘的点点滴滴,陈寿如和两个儿子感受到了大家对于林韵玲的敬重和怀念,感受到了平凡岗位上也能作出不凡贡献的可贵和难得。陈寿如和家人一商量,决定捐资100万元,设立中南大学“辅导员基金”,“用来奖励那些和韵玲一样心系学生的优秀辅导员”。

来源:今日女报2016年05月6日第07版:http://jrnb.fengone.com/new/Html/2016-05-06/8187.html