中南大学刘敏教授团队在半导体空穴调控方面取得重要进展

来源:物理学院 点击次数:次 发布时间:2025年02月28日 作者:李红梅

本网讯 近日,中南大学物理学院刘敏教授团队联合德国慕尼黑大学Emiliano Cortés教授在国际顶级期刊Nature Catalysis在线发表题为“半导体氧化物中的金属空位增强空穴迁移率实现高效光电化学水分解(Metal vacancies in semiconductor oxidesenhance hole mobility for efficientphotoelectrochemical water splitting)”的研究论文。王君博士、刘康博士与廖婉茹博士为共同第一作者,刘敏教授和Emiliano Cortés教授为论文的共同通讯作者,中南大学为第一单位。

半导体光电化学(PEC)水分解技术被誉为“太阳能制氢的终极方案”。与传统电解水制氢依赖电网电力不同,PEC系统直接利用太阳光驱动水分解反应,将间歇性太阳能转化为可储存的氢能,兼具环保性、灵活性与资源普适性。在将太阳能转化为化学能的过程中,电子-空穴对的分离在PEC过程的效率中起着关键作用,而光生载流子的严重复合显著阻碍了PEC性能。为了降低电子-空穴复合率,人们探索了多种方法,包括通过金属掺杂创建电子捕获位点、等离子体诱导的热电子转移、通过引入中间层进行能带结构工程以及通过空心结构延长电子寿命。然而,由于空穴的“重”性质,很少有研究关注空穴的迁移。与快速移动的电子相比,价带中的空穴受到原子核的强吸引力,导致其固有迁移率较差,从而增加了载流子整体运动的不匹配,提高了电子-空穴复合率。

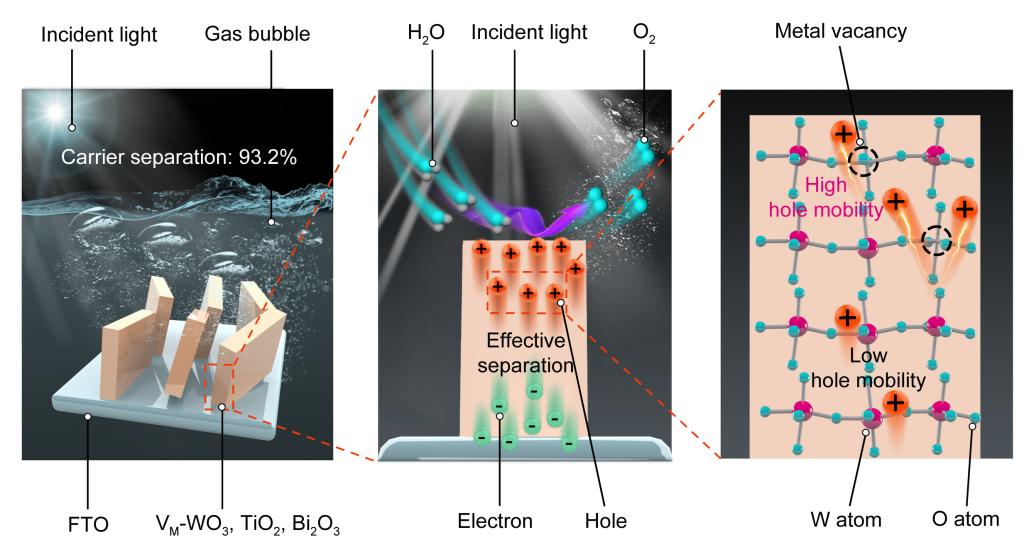

金属空位(VM)工程诱导空穴迁移率提升示意图

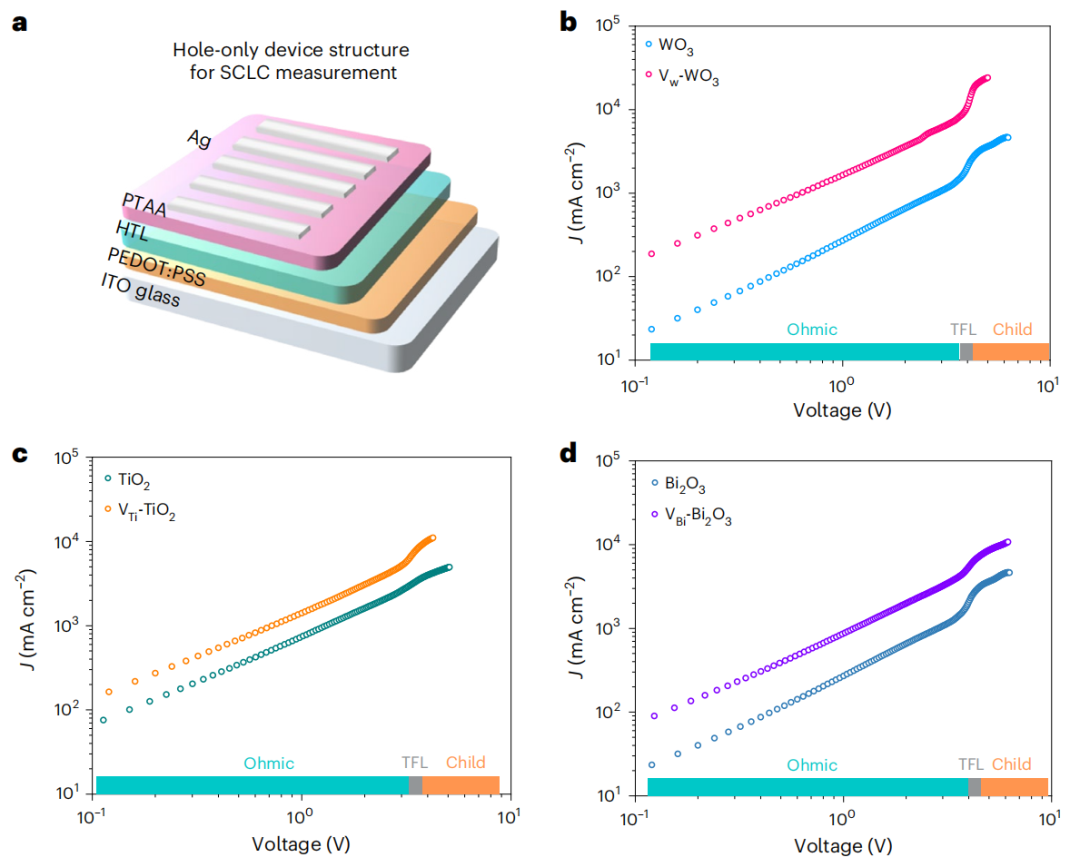

鉴于此,中南大学刘敏教授、德国慕尼黑大学Emiliano Cortés教授合作,开发了一种通过金属空位(VM)管理来降低空穴有效质量、从而增强空穴迁移率的通用策略。引入VM后,空穴迁移率取得了显著提升:WO3提升了430%,TiO2提升了350%,Bi2O3提升了270%。同时,为了说明这一发现的重要性,作者将VM概念应用于光电化学水分解,这是一个对高效载流子分离需要高的领域。值得注意的是,VM-WO3在光电转换效率上实现了4.4倍的提升,在小型和大型光电极上,均实现了4.8 mA cm-2,并且具有超过120小时的卓越稳定性。本研究提出“金属空位调控空穴迁移率”策略,通过原子尺度缺陷重塑载流子传输动力学,有望为下一代光电器件及高效能源转换装置的设计提供普适性解决方案。

空间电荷限制电流(SCLC)策略空穴迁移率的提升

据悉,刘敏教授团队长期致力于环境与能源问题研究,聚焦全氟化合物降解、电催化CO₂还原及电解水制氢等,并在Nature Nanotechnology, Nature Photonics, Nature Chemistry, Nature Communications, Science Advances, Joule等国际权威学术期刊上发表论文200余篇。

(一审:高源鑫 二审:余学飞 三审:王建湘)

分享:

分享: