湘雅医院脊柱外科创新环枢关节“△”固定技术治疗严重环椎关节旋转半脱位

来源:湘雅医院 点击次数:次 发布时间:2025年01月08日 作者:杨冠腾

本网讯 三角形具有很好的稳定性,更具有“创新性”。湘雅医院脊柱外科创新“环枢关节三角形固定技术”,即联合应用环椎椎弓根螺钉与Margel技术,在环枢椎成功构建一稳定的“△”内固定结构,治疗了多位患者的严重环椎关节旋转半脱位,达到满意治疗严重环椎关节旋转半脱位、解除瘫痪风险、早期活动的目的。迄今为止,国内外尚无采用此新术式的报道。

出院时手术组医生和病人及家人的合影

一天,13岁的小倩突然感到颈部疼痛,一开始家人和她自己都以为只是暂时的疲劳所致,然而三个月来,症状逐渐发展到左上肢麻木不适,对她的学习和生活造成了严重的困扰。在当地医院进行初步检查后,医生们发现小倩患有环枢关节旋转半脱位。环枢关节位于颈椎的最上段,由寰椎和枢椎及其间的关节、韧带等组成,对于头部的旋转和屈伸运动起着关键作用,同时也承担着头部的重量和维持颈椎稳定性的重要任务。一旦发生半脱位,会严重影响颈椎的功能和头部的活动。当地医院建议转诊至上一级医院接受进一步治疗,最终找到了中南大学湘雅医院脊柱外科主任张宏其教授。

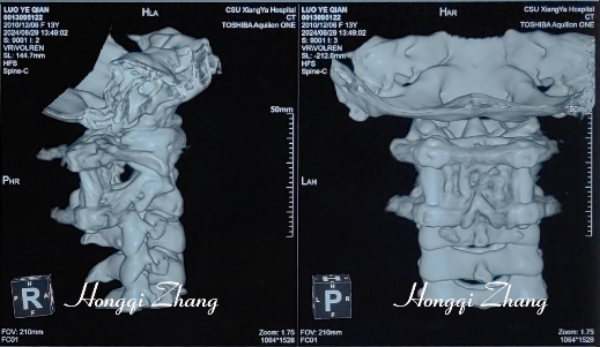

在详细了解了小倩的病情并仔细阅片后,张宏其发现患者存在严重的环枢椎旋转脱位,脊髓受压明显,随着病情加重可能会导致瘫痪,甚至累及生命中枢,导致呼吸心跳骤停。经过评估,张宏其发现,患儿术前X线及CT显示环枢椎旋转半脱位,按分类为Fielding III型,属于严重移位。此外,术前MRI结果显示小倩的脖颈扭伤,并伴有脊髓受压。治疗组与患儿家长沟通后,决定先颅环弓牵引治疗。经过1周的牵引治疗后,复查X线显示小倩的环枢椎位置得到了改善。通常情况下,对于牵引复位满意的患儿可以考虑采用支具进行保守治疗;但张宏其依旧感到担忧:“尽管目前已经成功复位,但孩子病程超过3个月,属于陈旧性脱位,且从脱位程度上来看存在横韧带完全断裂的可能,再次发生脱位的风险很高。”

环枢椎后路融合术是治疗上颈椎疾病的重要手术方式,但它的技术难度较大、手术风险较高,且术后颈部的旋转功能将丢失45%左右。为了保留小倩的环枢关节的旋转活动功能,治疗组同意家属先采用支具进行保守治疗的方案。然而经过3个月的支具治疗,来到门诊复查的小倩被发现环枢椎再次脱位。至此,手术成了唯一的选择。

环枢椎解剖结构复杂,邻近椎动脉、脊髓以及颈内动脉,手术难度极高。综合各项术前影像学检查结果,张宏其发现,患者环枢椎有接近100度的旋转错位,但好在其椎弓根及侧块发育良好,具备有置人椎弓根螺钉的条件。在环枢脱位固定方式的选择上,团队经过反复验证,决定采用Magerl技术联合寰椎椎弓根螺钉钛棒固定技术。Magerl技术是一种重要的治疗方法,特别是在处理环枢椎不稳定方面,Magerl技术的螺钉直接串起环枢椎椎体,提供了很牢固的生物力学稳定性,减少了环枢椎再次脱位的风险;此外,环椎后弓与枢椎椎板下穿钛缆固定也相对可靠。但Magerl螺钉技术需要术者有较高的手术技巧和经验,在处理解剖变异的情况下,如果术者缺乏经验,可能会增加损伤椎动脉和颈髓的手术风险,从而导致基底动脉缺血、梗塞,进而导致脑梗昏迷和四瘫。

由于目前Magerl技术所需的空心螺钉以及钛缆目前无法获取。张宏其最终决定采用无导针引导的徒手Magerl技术与椎弓根螺钉技术结合的方式为小倩进行手术,旨在能够在最小的创伤下恢复正常的环枢关节对位关系,通过强有力内固定方式,使其能够尽快重返正常学习生活。

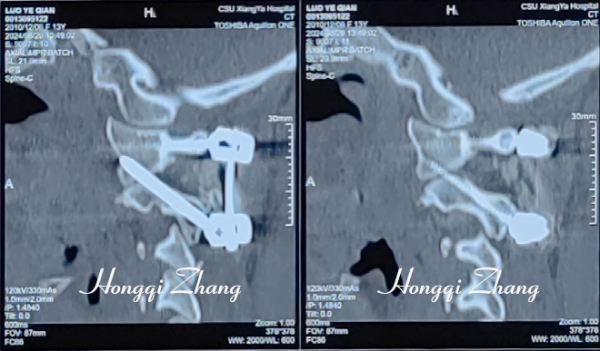

术后X示:环枢椎“▲”固定位置满意,脱位完全复位

2024年8月23日进行,手术由张宏其主刀,在唐明星副教授、高琪乐副教授、杨冠腾博士后、向刚博士的配合下,手术严格按术前计划进行并成功完成。手术过程中,张宏其运用普通的颈椎后路实心椎弓根螺钉作为Magerl技术的关节突螺钉,该钉能与寰椎椎弓根螺钉实现完整的钉棒连接,使得这些钉棒在环枢融合节段内形成了三角形结构,为患儿的环枢椎提供了非常稳固的支撑。

术后,小倩的恢复情况良好。颈部疼痛和左上肢麻木症状明显减轻。在医护人员的照料下,小倩术后很快就能下床活动,并逐步恢复正常的学习和生活。

小倩不是唯一一位受到这项技术帮助的患者。据张宏其介绍,Magerl技术联合寰椎椎弓根螺钉钛棒固定技术具有如下优势:首先,该技术钉道穿过枢椎峡部、环枢关节面及寰椎侧块,并穿透寰椎侧块前方骨皮质,达到了小关节的即刻融合,抗侧屈及抗旋转能力强,固定强度高。其次,该技术在固定完成后,形成了三角形固定结构,具有良好的力学稳定性,避免了术后外固定,提高了融合率。再者,相较于传统的Magerl螺钉需要通过线缆结合大块自体髂骨固定,该技术采用椎弓根螺钉螺钉钛棒固定,对取骨量的需求降低,减少了创伤。

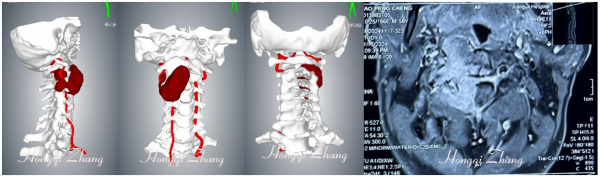

3D打印模型示:肿瘤的位置及大小(红色块状)、红色条状系椎动脉。核磁共振示:右侧环椎后弓破坏、椎动脉被肿瘤侵润包裹

他列举了58岁的毛先生的案例。毛先生因颈部活动受限1年入院,检查显示由于脊索瘤,导致右侧环椎后弓破坏、椎动脉被肿瘤浸润包裹。按传统方法,在手术清除肿瘤后,一般会做枕颈融合来维持局部的稳定性。而张宏其团队在刮除病灶后,采用单纯后路病灶清除、左侧环椎椎弓根+无导针引导的徒手Magerl技术,右侧单用环椎椎弓根钉,及C3、4钉棒固定,再植骨,解决了不能用钛缆加强后柱稳定性的缺陷,完整保留了环枕关节,即保留了病人的枕颈部的大部分屈伸功能和点头动作的功能,改善了术后病人的生活质量。术后一周毛先生就可行走自如。

对此,张宏其表示,更重要的一点在于该技术尤其对环椎后弓有缺损的、环枢椎需要作融合术的病人,有独特优势,可以非常有效的节省融合节段,保留环枕关节的屈伸点头动作等功能,极大的提高病人术后的生活质量。

(一审:何美琴 二审:邓皓迪 三审:李殷)

分享:

分享: