与时光对话,中南大学历代科研人书写立体标本史

来源:新湖南 点击次数:次 发布时间:2025年03月31日 作者:黄皓 李跃辉 刘镇东

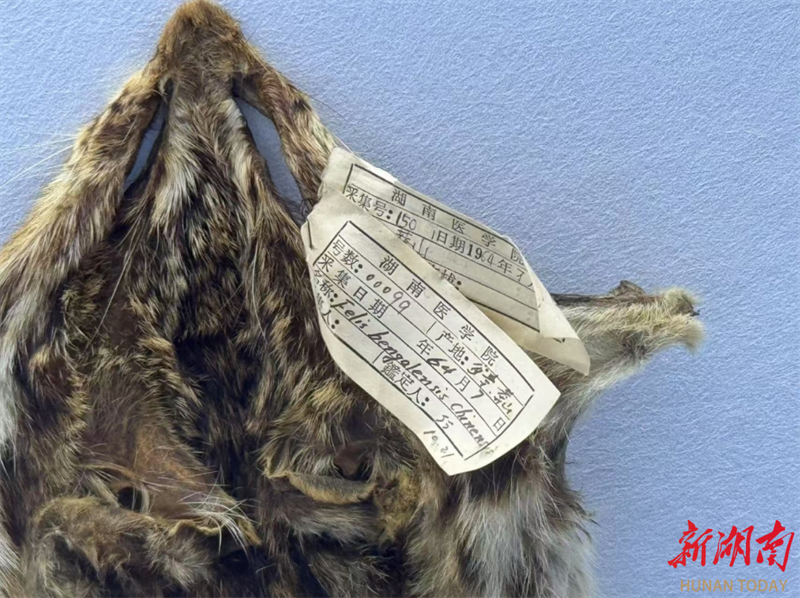

在中南大学生物标本馆的玻璃柜中,一只云豹标本的皮毛依然光洁如新,标签上“1964年·莽山”的字迹已微微泛黄。这些标本背后,藏着一代代科研人跋山涉水的足迹与半个世纪的坚守。

近日,记者采访了中南大学生命科学学院的韩凤霞、何莉芳两位退休教师,一段关于生物标本馆的口述史徐徐展开——从60年代莽山科考的艰辛,到标本保存的技术探索,再到今日科普教育的薪火相传,老一代科研人的故事让冰冷的标本有了温度。

“抓到老鼠就是胜利”

原始森林里的青春印记

“干虾子吃了一个月,后来我一见虾子就不愿意吃了。”80多岁的韩凤霞教授回忆起60年代的莽山啮齿动物科考,语气中带着笑意。那时,她跟随原湖南医学院何鸿恩教授团队深入原始森林,借住在伐木场的木板房里。没有青菜,顿顿干虾配饭;没有道路,踩着乱石滩布鼠夹。最惊险的一幕发生在收鼠夹的傍晚:一条蛇正吞食青蛙,蛇头鼓胀如球,“吓得我扭头就跑,心都快跳出来了。”

在毒蛇出没、物资匮乏的环境下,团队用鼠笼等工具进行采集,当天制备成剥制标本,挂上标签。韩凤霞说:“那时只觉得新鲜,哪顾得上害怕?能抓到老鼠就是胜利。”

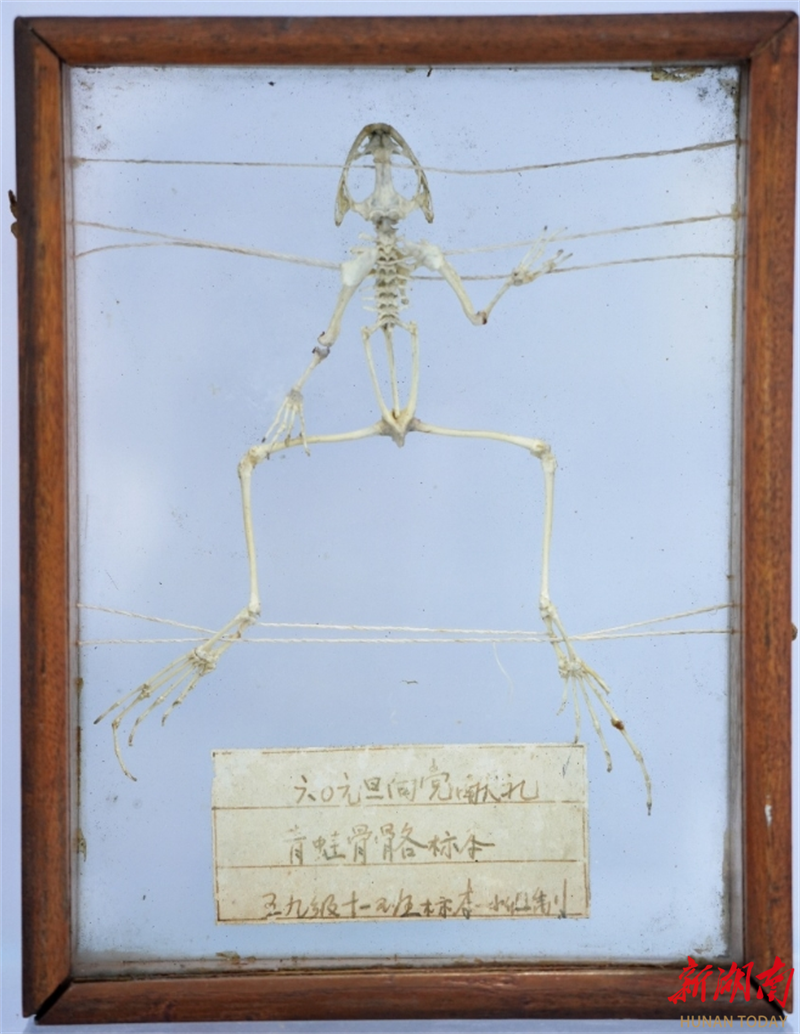

湘雅五九级十一班制青蛙骨骼标本,现藏于中南大学生物标本馆

“有些标本一做就是十几个小时,中途吃饭睡觉都得挤时间。”何莉芳老师谈起标本制作的艰辛,语气凝重。血液循环标本的动静脉注射需一气呵成——颜料煮沸后必须趁热注射,稍一停顿便会凝固报废;神经标本的剥离更需连续作业,“从清晨到深夜,手一抖就前功尽弃。”

“标本室的门一开,呛得人眼泪直流。”韩凤霞教授补充道。南方潮湿的气候让浸制标本的福尔马林加速挥发,每年需手动开瓶补液;皮毛标本在闷热中滋生蠹虫,技术员当年不得不反复更换樟脑丸,用石灰干燥墙角。最棘手的是标签——液体腐蚀让纸片发黄卷边,字迹模糊成团。“我们只能对照原始记录,一笔一画重新誊抄。”何莉芳轻抚展柜玻璃,“标签是标本的‘身份证’,丢了它,历史就断了。”

从“仓库”到科普窗口

让老标本焕发新生

由于当时教学条件受限,位于开福校区的生物标本室曾是拥挤的“仓库”,樟木箱与铁柜层层叠叠,密集地摆放着皮张与浸制标本;如今,坐落在杏林校区的生物标本馆化身开放式展厅,玻璃展柜在柔光下陈列云豹、江豚等珍品,吸引数千名参观者驻足。

尽管成绩斐然,挑战依然存在。近千件馆藏仅展出1/10,大量标本仍堆积在仓库;宣传力度不足,许多中小学不知晓这处免费科普基地。

“标本馆不该是终点,而是探索的起点。”中南大学生物标本馆的负责人黄皓副研究员表示,未来计划结合虚拟现实技术,打造沉浸式展览。

豹猫皮张标本,1964年采自宜章莽山,现藏于中南大学生物标本馆

“标本是几代人的心血,不能锁在柜子里。”韩凤霞期待更多人看到生物标本的科学意义,青山绿水离不开生态研究,这些标本就是历史的见证者。

近年来,中南大学生物标本馆开发了蝴蝶标本制作、琥珀手工等趣味活动,孩子们在互动中埋下科学种子。一位小学生参观后立志:“我以后也要学生物!”何莉芳说:“这就是传承的价值。”

从莽山密林到中小学课堂,从50年代原湖南医学院生物学教研室成立至今,中南大学生物标本馆的70余年,是一部写满艰辛、热爱与传承的“立体史书”。正如韩凤霞所言:“标本是几代人的心血,它们见证了生态研究的历史。只要还有人来看、来学,我们的工作就没有白费。”

分享:

分享: